9.8. Сообщество: боевая семья

Ни в одном другом документе истории памяти об Александре Невском современность не прошла так сильно «сквозь историю», как в фильме Эйзенштейна. Ни один другой текст не дает возможности столь детально исследовать вопрос о взаимоотношениях образов истории и концептов коллективной идентичности, как «Александр Невский». Первоначальное название сценария Павленко — «Русь» — показывает, что изображение битвы на льду Чудского озера было лишь одной из целей планировавшегося фильма. На примере исторического события авторы стремились также описать устройство сообщества и представить его советскому зрителю 1938 г. не только как отражение прошлого, но и одновременно как идеальную картину настоящего и предсказание будущего. Уже Марк Ферро указывал, что «Александр Невский» показал СССР 1938 г. «таким, каким хотели видеть страну ее руководители»1. Фильм становился «доказательством» того, что сталинское вождистское государство опиралось на исторический общественный порядок, прообраз которого имелся уже в Средневековье2. На основании традиционных (история, мифология, религия) и современных мотивов в «Александре Невском» создается образ мы-группы, претендующей на вневременное, вечное существование.

Растущий корпус текстов канонических романов, фильмов и живописи соцреализма служил во времена сталинизма «официальным хранилищем государственных мифов»3. Здесь находился мастер-нарратив сообщества, были названы герои прошлого и настоящего, здесь отразилась идеальная модель общественного порядка. «Master plot» («основополагающая фабула»)4 романов и кино социалистического реализма был литературным выражением категорий, «господствующих в определенном виде культуры»5. Литературная продукция при этом была настолько же подвержена влиянию идеологических задач, политических событий и отдельных личностей, как и влиянию литературной традиции или древних мифологических и героических образов6.

Подобно авторам романов социалистического реализма, Эйзенштейн рассказывает свою историю о мы-группе в «Александре Невском» как семейную сагу. «Большая семья» была «master trope» (базовым тропом) социалистического реализма7. В середине тридцатых происходит отказ от идеала горизонтально структурированного общества равных, определявшего советский мастер-нарратив еще в двадцатые годы, и устанавливается четко иерархическая модель сообщества. «Большая семья» символизирует Советское государство. Во главе его стоит отец (вождь), которому подчинены образцовые сыновья (герои), выросшие из массы обычных людей. При этом на фоне фиктивного прошлого постоянно просматривается образ идеализированного настоящего.

Отец

В соответствии с доктриной советского патриотизма Александр Невский выступает в фильме Эйзенштейна прежде всего как полководец и военный стратег. По его собственному признанию, он пришел в Новгород воеводой (эп. 7.3). Он в одиночку принимает решения и проводит свою тактику даже вопреки несогласию своих верных соратников (эп. 9.2—9.7). Домаш Твердиславич прославляет князя в эпизоде 3.4 как «большого человека»: «Беда идет на нас большая, больших людей от нас потребует. Не я, другой нужен! И рука крепче, и голова посветлей»8. Александр Невский видит все, он вездесущ. Будто чудом он возникает в эпизоде 9.5 на берегу Чудского озера, чтобы уберечь Василия от возвращения к воинам после нападения на авангард. Дальновидность Александра, его мудрость и мужество оказываются решающими для победоносного хода битвы. Однако Александр не является исключительно военной фигурой. Невский — князь из народных рядов. Во втором эпизоде он появляется перед зрителями как простой рыбак. Он живет в Переяславле, в простом деревянном доме. Александр Невский пользуется поддержкой новгородского низшего слоя. Если бояре и купцы города выступают за то, чтобы призвать полководцем Домаша Твердиславича, ремесленники и простые люди выступают за своего князя (эп. 3.4). В час нужды с кличем «Веди нас, Александр!» народ на новгородском вече передает Александру право княжить в городе (эп. 7.4). Призвание народом легитимирует его неограниченную власть. Князь и спаситель, Невский просто не может не стать правителем.

На приеме новгородских послов (эп. 5.2) становится, однако, очевидным, что Александр лишь кажется «равным среди равных». Прежде чем делегация входит в избу, Александр откладывает свою рыбацкую одежду и велит принести княжескую мантию. Этим переодеванием он подчеркивает дистанцию между собой и просителями из Новгорода. Дистанция по отношению к нижестоящим подчеркивается и в двух других сценах. Когда кузнец Игнат рассказывает у лагерного костра сказку о лисе и зайце, Александр оказывается единственным, кого оставил равнодушным ее скабрезный пуант (эп. 9.2). Прежде чем выступить в эпизоде 10.3 во главе войска, Василий обнимает на прощание своего друга Гаврилу, но не князя Александра. Князь не только стоит выше того, что движет обыкновенным человеком, особенная аура делает его одновременно недоступной фигурой.

Отношение Александра к народу изображено как отношение отца к семье. Если во второй редакции сценария «Руси» еще предполагалось наличие у князя жены и детей, в фильме Александр свободен от связей «малой» семьи. Его заботы касаются одной лишь «большой семьи», народа и отечества. В заключительном эпизоде он не только везет на лошади псковских детей (эп. 12.1, ил. 28), но колеблющаяся Ольга просит отца отечества вынести решение о ее личном счастье (эп. 12.4). Перед заключительной речью Александр Невский наконец дает свое отеческое благословение обеим парам. Сам он остается одиноким и связанным лишь с судьбой «большой семьи». Сохраняется и дистанция с Мамелфой Тимофеевной, материнской фигурой в этой сцене.

Тот факт, что Павленко и Эйзенштейн воспринимали своего главного героя как символического репрезентанта вождя, подчеркивается не только использованием цитат из Сталина при создании речей Александра. Все компоненты образа Александра Невского в фильме соотносятся с элементами распространенного в конце тридцатых годов образа Сталина9. Генеральный секретарь прославлялся не только как «вождь», но и как «величайший стратег и теоретик большевизма», «боец», «исполин мудрец», «великий гений», обладающий «силой предвидения», и «крепкий хозяин»10. Всеприсутствие Александра соответствует провербиальной вездесущности Сталина, выраженной в лозунге «Сталин с нами!»11. Связь генерального секретаря с народом также была постоянным топосом культа Сталина. Выразительно описано оно, например, Алексеем Стахановым, первым и величайшим из советских рабочих-героев:

- Когда Серго сказал про товарища Сталина, у меня сильнее забилось сердце... В зале произошло что-то невероятное. Мы вскочили с мест и со всей силой стали аплодировать... Товарищ Сталин повернулся в мою сторону. Увидев его отцовский взгляд, я почувствовал себя свободно, точно у себя на шахте, и рассказал, как было дело... Да, только в нашей стране возможны такие встречи, такие задушевные беседы между вождями и рядовыми рабочими12.

Сталин легитимировал свою вездесущность указанием либо на мнимое завещание Ленина13, либо на прямое призвание народа. На фоне возрастающей внешнеполитической угрозы и нагнетания опасности изнутри в 1937—1938 гг. Сталин представлял себя спасителем народа, оказавшегося в беде. Призвание Александра новгородским вече (эп. 7.4) оказывается простым повтором одной из сцен романа Павленко «На востоке» 1937 г., где описано, как напутанное угрозой войны население Москвы ищет убежища у Сталина:

- Толпа кричала и звала: «Сталин! Сталин! Сталин!», и это был клич силы и чести, он звучал как «Вперед!». В минуту народного подъема толпа звала своего вождя, и в два часа ночи он пришел из Кремля в Большой театр, чтобы быть вместе с Москвой... Лицо Сталина было строго. Он шел, торопясь и часто оборачиваясь к окружающим его членам Политбюро и Правительства, что-то им говорил и показывал рукой на людские толпы14.

Тексты, живопись и фильмы прославляли Сталина как «отца народов». Как и другие диктаторы, он с удовольствием фотографировался с чужими детьми на руках. Одна из фотографий, где Сталин изображен с шестилетней Гелией Маркизовой на руках, принадлежит к «иконам» культа Сталина (ил. 29). Фото было сделано 27 января 1936 г. на приеме в Кремле. Уже на следующий день оно появилось в советской прессе. Репродукции вывешивались в школах, детских садах и клиниках, дворцах пионеров и детских домах; на станции метро «Сталинская» Георгий Лавров создал монумент в память об этой сцене15. Определение «наш отец» стало распространенным эпитетом советского «вождя»16. Но ни в одном из фильмов Сталин не изображен вместе с женой17. Для внешней репрезентации Сталин, как и Александр Невский, не был отцом семейства. «Чтобы работала магия харизмы, вожди должны были изображаться на портретах экстраординарными, они были выше повседневного мира еды, питья и семейной жизни»18. Сталин желал, чтобы его отношения с народом были представлены как «семейные»19, а сам он — как отец отечества. Заключительная сцена, где Александр Невский благословляет две влюбленные пары (эп. 12.4), перекликается, например, с одной из последних сцен фильма «Падение Берлина», где Сталин в берлинском аэропорту Темпельхов дарует счастье влюбленным Наташе и Алексею20.

Несмотря на всю показную близость к народу, Сталин, как и Александр, был неприкасаемой фигурой. Возвышение Сталина до сакральной, богоравной фигуры было важным элементом культа его личности. «В тоталитарном искусстве Сталин присутствовал как религиозное явление, как Бог или, по меньшей мере, Сын Божий» (Акос Щилагий)21. Однако в пропагандистских текстах Сталин никогда не назывался «богом». Авторы ограничивались тем, что приписывали ему божественные признаки: Сталин все знал, все видел и одновременно мог присутствовать в нескольких местах22. Именование генерального секретаря «солнцем», прославление его матери и дома в Грузии, где он родился, однозначно было направлено на сакрализацию его личности23. При этом «ассоциации (вербальные и визуальные) между Сталиным и Христом едва ли были новшеством в конце 1930-х; к тому времени "иконы" Сталина стали привычной частью публичной жизни. И в изображениях, и в словах Сталин стал более чем просто великим лидером. Он приобрел статус живого божества»24. Предки Сталина также стали в искусстве тридцатых годов богоподобными фигурами25. Александр Невский в фильме Эйзенштейна изображается мессией. Поэтому библейские мотивы и цитаты из Священного Писания указывают в фильме не только на мифически-религиозное прошлое, но и одновременно на советское настоящее. Наконец, в заключительной речи Александра библейские мотивы слиты воедино со смысловыми заимствованиями из докладов Сталина. Князь становится двойной метафорой, воплощением вечного, божественного или богоравного вождя.

Сыновья и культ героев в СССР

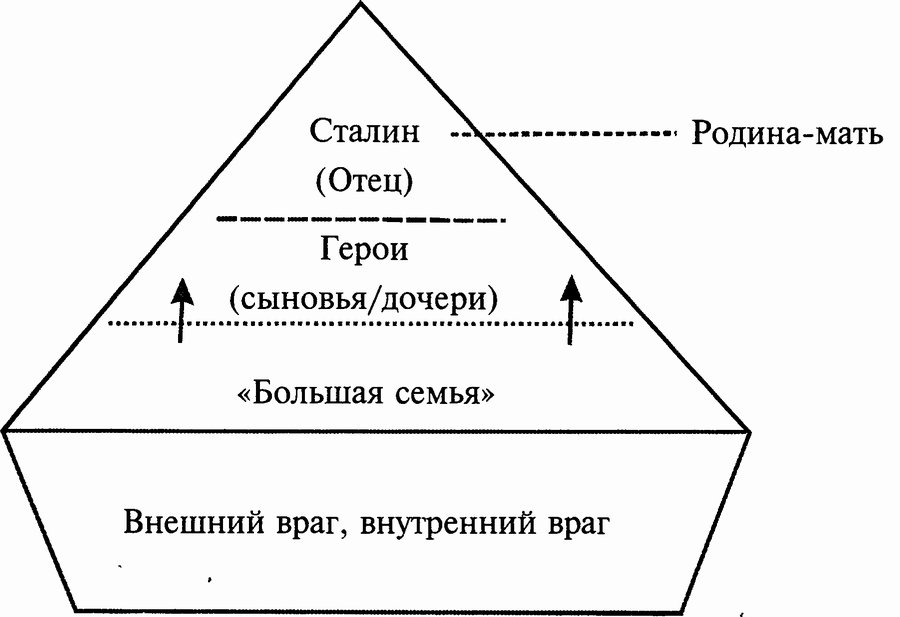

Советский культ вождя «базировался на чувстве неизменного пространственно-временного порядка»26. Вождь-«отец» стоял на вершине общественной пирамиды, напоминавшей феодальную. На втором уровне под ним располагались — как промежуточные фигуры между ним, божественным существом, и обычным народом — сыновья или «герои». В фильме «Александр Невский» эта группа представлена прежде всего богатырями Василием Буслаем и Гаврилой Олексичем. Если история Александра соответствует образцу «отцовской биографии», рассказ о Василии и Гавриле структурирован как типичное жизнеописание «сыновей» «большой семьи»27. Василий — веселый, несколько бесшабашный парень, одаренный сверхчеловеческой силой. В битве на Чудском озере он не смущается потерей меча и продолжает драться огромной деревянной дубиной. Он остается невредимым даже с не защищенной шлемом головой. Гаврило также демонстрирует свою воинскую храбрость. Он бросается напролом и останавливает направленные в Александра вражеские копья собственной закованной в доспехи грудью (ил. 30). В отличие от Василия, Гаврило обладает более рассудительным и взвешенным характером. Он сам говорит Ольге о себе как будущем заботливом супруге (эп. 3.3)28.

Если Александр Невский кажется в фильме неприступным, оба новгородских жениха оказываются классическими фигурами идентификации29. Оба они происходят из простого народа, имеют человеческие слабости и доброе сердце. Как типичные «сыновья» соцреалистического повествования, они являются не потенциальными наследниками «отца», а «маленькими людьми» («little men»)30 и репрезентантами формирующегося социалистического героизма.

Герой — «центральное действующее лицо тоталитарного мифа»31. Особенно это касается времени сталинизма, которое Кларк называет эпохой «поистине фантастических супергероев»32. В советском культе героев тридцатых—сороковых годов окончательно стирались границы между прошлым и настоящим, вымыслом и реальностью. С одной стороны, этот культ был результатом стратегий идеализации, с другой — стратегий аутентизации. Если биографии живых героев стилизовались под легенды, то легенды о вымышленных героях с течением времени приобретали все более реальные черты. Живые и мертвые, придуманные и подлинные герои дружно занимали соседние места в пантеоне сталинизма33. Василий Буслай и Гаврило Олексич оказываются здесь в компании других «суперменов» — виртуальных и реальных личностей.

«Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой», — поют «веселые ребята» из фильма Александрова (1934 г.) и не оставляют сомнения в том, в каком государстве они так веселы34. В том же году героизм в СССР получил статус государственного института. С 16 апреля 1934 г. звание «Герой Советского Союза» стало высшим отличием, которым награждал Президиум Верховного Совета за особые государственные заслуги — «подвиги»35. Еще в 1927 г. было учреждено звание «Герой Труда». Самым выдающимся его носителем стал шахтер Алексей Стаханов. Большинство советских героев можно отнести к категории героев-рабочих, боевых героев или героических жертв36. Отмеченные званием «героя», выдающиеся мужчины и женщины были, как правило, простыми, в основном молодыми людьми, доказавшими в «борьбе» (с врагом, природой, временем или другими препятствиями) свое мужество, решимость, выносливость, силу воли, готовность к самопожертвованию и патриотизму. Советский культ героев был нацелен на то, чтобы представить населению доступные фигуры идентификации и побудить людей подражать им37. Одновременно почитание героев должно рассматриваться в контексте развязанного в тридцатые годы массового террора в Советском Союзе38. Герой в советской саморепрезентации был антагонистом «внутреннего врага», паразита, вредителя, саботажника, предателя или шпиона, против которого активно боролось государство39. Этим представителям сил зла были противопоставлены положительные образы Ударников и летчиков, пограничников и трактористов. Эта картина похожа на изображение «сказочного мира» (Сарторти), борьба с внутренним врагом оказывалась повторением вечной, космической борьбы добра со злом, света против тьмы, божественного с демоническим40. В «Александре Невском» эту борьбу против зла ведут два героя-«сына» — Василий Буслай и Гаврило Олексич.

«Большая семья»

Остальные позитивно маркированные главные персонажи (Павша, Игнат, Савка, Ольга, Василиса, Домаш и др.) репрезентируют в «Александре Невском» «большую семью», собственно мы-группу. Из фильма явствует, что они понимают себя в первую очередь не как «новгородцев», а прежде всего как жителей Руси или «русских». Они рассматривают «славный Новгород», или «Господин Великий Новгород», как составную часть единой «Русской земли», «Родины-матери» Руси41. Их региональное самосознание растворяется в патриотизме, направленном на русскую «Отчизну». Вместе с Александром Невским поднимается население «Господина Великого Новгорода» «за Отчизну, за Родину-мать! Встань за русские города, Господин Великий Новгород, за Киев, за Владимир, за Рязань, за поля родные, за леса, за реки, за великий народ наш!»42.

«Александр Невский» задает широкий образ сообщества «русского народа» или «русских людей», как постоянно именуется в фильме мы-группа. Ее члены населяют «Русскую землю» или просто «Русь»43. Гимн фильма «Вставайте, люди русские» прославляет «честную» Русь и ее «вольных» жителей44. Они показаны людьми, тесно связанными с природными стихиями45. Они зарабатывают пропитание ремеслом (Игнат), крестьянским трудом и рыбной ловлей (Савка) или военной службой (Василий, Гаврило). В отличие от второй редакции литературного сценария, где Новгород охарактеризован как мультикультурная торговая республика, в фильме мы-группа кажется этнически гомогенной. Замечательно, что при этом почти полностью отсутствуют указания на православную веру Александра и его современников. Здания храмов во Пскове и Новгороде, точные копии которых были изготовлены специально для съемок, оказываются всего лишь декорацией, как и два православных священника, возглавляющие триумфальный вход во Псков в эпизоде 12.1. «На экране показано секулярное государство, религия становится лишь народной памятью... изображение отражает официальный взгляд на современную советскую реальность»46.

Враги

Несмотря на упомянутые выше — имплицитные — религиозные коннотации и аллюзии, христианство в фильме используется прежде всего для характеристики двух групп врагов. Как и в образце советского патриотического дискурса об Александре Невском,

мы-группе угрожают «изнутри» и «извне». Хотя в двух начальных эпизодах в качестве противников Руси упомянуты шведы и монголы, сам Александр называет главным врагом «немца»: «Опасней татарина враг есть... ближе, злей, от него данью не откупишься — немец»47. «Немец — он зверь!» — кричат возмущенные новгородцы, услышав от раненых псковских воинов о произволе и жестокости рыцарей (эп. 3.4)48.

Рыцари ордена оказываются в фильме властолюбивыми злодеями, убийцами беззащитных женщин и детей (ил. 31). Одновременно Павленко и Эйзенштейн представляют, как это уже было у Козаченко (и авторов национального дискурса), Тевтонский орден детищем папы и католической церкви. Последних репрезентируют в фильме черный монах, играющий на органе, и фанатичный епископ. Еще опаснее, чем оружие рыцарей, их идеология и властные фантазии. Епископ хочет подчинить власти папы весь мир (эп. 4.2)49. Крест, символ христианства, в фильме оказывается однозначным атрибутом врага. Изображение католического духовенства наделено и карикатурными чертами. Образы епископа или черного монаха почти гротескные. Стилистические средства сатиры и иронии — сами по себе чуждые социалистическому реализму — были дозволены для изображения «другого», врага50.

Характеристика «внутреннего врага» в фильме напоминает антирелигиозные стереотипы ранней советской пропаганды. К предателям родины причисляются, с одной стороны, новгородские бояре и купцы, желающие откупиться от Тевтонского ордена (эп. 3.4), которых кузнец Игнат обзывает безродными: «Им, богачам, все едино: кто мать, кто мачеха. Где барыш, там и их родная земля»51. С другой стороны, новгородским патриотам противопоставлен монах Ананий. Он играет роль шпиона, сообщает магистру ордена о призвании Александра (эп. 4.2), получает от Твердилы задание подстрекать население Новгорода против князя. Он выдает врагу позиции русского авангарда и распространяет в лагере Александра слух о том, что сдался Василий Буслай (эп. 9.3). Не белая кулиса новгородской Софии символизирует в «Александре Невском» Русскую православную церковь, а карикатурный черный монах.

Павленко и Эйзенштейн описывают борьбу мы-группы против «внутреннего врага» как классовую борьбу и как оборону от «агентов» и предателей. Если бояр, купцов и клир можно причислить к традиционным классовым врагам, то Твердило — это типичный представитель новой группы «врагов народа». В эпизоде 12.3 его изображение смонтировано в конце цепочки кадров, демонстрирующих жертв битвы: Игната, Домаша, Савку. Монтаж внушает, что Твердило несет главную ответственность за смерть этих героев. В финале фильма предателей ждет самое суровое наказание. Типичная черта советского искусства тридцатых годов: «Александр Невский» переводит внимание с «классовых врагов» на «врагов народа»52.

Несколько карикатурное изображение внутренних и внешних врагов служит в фильме трем целям. Во-первых, оно создает контрастный фон, на котором выигрышно смотрится мы-группа. Рыцари ордена изображены закованными в латы безликими военными машинами, а их русские противники — мужественным, смелым и органичным народным войском53. Слепящие белые одеяния рыцарей противопоставлены земляного цвета костюмам новгородцев. Латинский хорал и звуки полевого органа католического монаха контрастируют в музыке Прокофьева с лейтмотивом, напоминающим русскую народную мелодию. Тевтонский военный рог противопоставлен русской флейте. Если убивающие детей рыцари — посланцы смерти, то новгородцы сражаются под сенью Александра за жизнь, любовь и свободу...

Во-вторых, изображение врага следует рассматривать как аллегорию современных «агрессоров». Фигуры Твердилы и Анания могли, как уже было сказано, прочитываться как намеки на «вездесущих врагов народа» конца тридцатых годов, а Тевтонский орден — как аллегория национал-социалистов54. Мечты католического епископа о всемогуществе скорее можно толковать как указание на экспансионистские планы Гитлера, чем на претензии папы на единоличное правление55. Источник такого мотива, как приказ церковника убивать детей во Пскове, обнаруживается, кажется, в расовой идеологии НСДАП. Исполнение приказов рыцарями и солдатами ордена напоминает кровавое нападение легиона Кондора на мирных жителей в Гернике. Авторы фильма, конечно, не могли представить, что через несколько лет эти ужасные кадры окажутся пророческими и для СССР и действительность многократно превзойдет их в жестокости.

Наконец, заданные в фильме образы врагов являются элементами того образа сообщества, вневременная действенность которого постулируется в фильме. Как уже было указано выше, пара персонажей «герой и враг» не только является обязательным элементом master plot в романе или кино социалистического реализма. Под воздействием этой бинарной схемы находился весь мастер-нарратив сталинизма. В советском пангероизме «пропорционально с измерением героического [росли] и масштабы общественного зла»56. Государственный массовый террор после 1934 г. разыгрывался как борьба добра со злом, света с тьмой57. Советские зрители 1938 г. становились свидетелями «вечной борьбы героя с демонами». Они принимали участие в «ритуале победы над силами тьмы»58. На экране повторялись процессы, которые должны были казаться зрителям совершенно знакомыми. В газетах они читали о событиях в стране, описание которых соответствовало образцам в романах и кино.

Единственной легитимной формой взаимодействия с врагом, допущенной советским патриотическим дискурсом, была борьба. Это было ключевое понятие словаря сталинизма (см. также выше, гл. 9.5). Не случайно советское патриотическое повествование об Александре Невском обращается к образам национального дискурса XIX в., где князь предстает прежде всего воином и полководцем. Военный профиль Александра Невского служил в дискурсе советского патриотизма не только деталью символического изображения «стратега большевизма» Сталина. «Воевода» Александр одновременно оказывается воплощением всей мы-группы, которая с середины тридцатых годов постепенно приобретает облик сообщества защиты и борьбы59. Подготовка советского населения к защите нации сопровождалась, посредством литературы и кино о прошлом, презентацией такого воинственного состояния как нормы. Со времен становления современного национализма война или военная угроза были известным способом интеграции воображаемого сообщества, к которому решительно прибегали и стратеги советского патриотизма. «Многолетние призывы к бдительности по отношению к империалистическому окружению и шпионажу; тактика, посредством которой противоречия внутри общества проецировались на внешнего врага, поддерживали среди населения в конце тридцатых годов рост "военного менталитета"»60.

Напряжение фильма достигает высшей точки в эпизодах 10.1—10.3. На льду Чудского озера новгородское народное войско и его фигуры идентификации Василий, Игнат, Савка и Василиса отражают нападение рыцарской «свиньи»61. Взгляд камеры обращен к горизонту через плечи бойцов русского войска, стоящих в первом ряду, сквозь лес их копий. На горизонте медленно вырисовывается приближающееся войско противника. Благодаря такому расположению камеры, напоминающему не только «включение» читателей в карамзинской «Истории» (см. гл. 6.2), но и описание Ледового побоища в поэме Симонова (см. гл. 8.3), зритель вовлекается в сообщество борьбы, становится частью мы-группы, которая, глядя на экран, смотрит в лицо собственной судьбе. Музыка к фильму подчеркивает этот эффект. Биение сердец русских солдат и удары копыт скачущих всадников растворяются в едином такте. Соединение действующих лиц и зрителей в одну мы-группу описывал в 1939 г. биограф Эйзенштейна Вишневский:

- Русские недвижно ждут удара. Сложные ассоциации возникают, когда идут эти кадры: то вспоминаешь армию, застывшую на Красной площади, то вспоминаешь полки в боях Гражданской войны, то видишь весь облик России, спокойный, кряжистый, — России, которая сейчас, в 1939 году, стоит и зорко всматривается в приближение врагов, ждет момента для контрудара62.

Сама битва производит примечательный двойной эффект. С одной стороны, она оказывается радостной и безобидной игрой, в которой Василий без больших усилий, как храбрый портняжка, одним махом отправляет на тот свет множество рыцарей. Несмотря на крепкие удары и уколы копий, в фильме не льется кровь. Очевидно, Эйзенштейн сознательно отказался от образа окрашенного кровью льда, который есть в Житии63. Преследование врага в эпизоде 10.10 часто напоминает грубые фарсовые сцены немого кино двадцатых годов64. Однако битва требует жертв и с русской стороны. Три человека погибают в решающем сражении: мужчина (Домаш Твердиславич), мальчик (Савка) и старик (Игнат). Как представители трех возрастов они репрезентируют всех погибших на этой войне и одновременно всю мы-группу65. Трое саней, на которые положены для прощания тела героев, возглавляют триумфальный въезд победивших новгородцев во Псков (эп. 12.1). Перед ними собирается весь народ. Этот ритуал характерен для финалов советского романа тридцатых—сороковых годов: на празднике или торжественных поминках мы-группа чтит память своих жертв, наказывает врагов и приносит присягу идеалам сообщества — вождь или герой произносит публичную речь66.

Представление смерти воина как жертвы ради сообщества — существенная черта национальной идеологии. Если христианские церкви пытаются лишить верующих страха перед смертью перспективой вечной жизни, нации обещают своим солдатам вечную жизнь в коллективной памяти. И в советском патриотизме почитание павших героев революции и Гражданской войны занимало прочное место. К ним относились и мученики, лишившиеся жизни в борьбе с «внутренними врагами» или на строительстве социализма. В конце тридцатых годов секулярный культ жертв выполнял функцию усиления в населении «военного менталитета»67.

Разыскивая на поле битвы Василия и Гаврилу (эп. 11), Ольга поет песню, в которой жертвенная смерть молодого человека преображается в доказательство любви к Родине-матери:

- Я пойду по полю белому, полечу по полю смертному, поищу я славных соколов, женихов моих, добрых молодцев. Кто лежит мечами порубленый, кто лежит стрелою пораненый, напоили они кровью алою землю честную, землю русскую. Кто погиб за Русь смертью доброю, поцелую того в очи мертвые...68

Устройство сообщества, заданное в фильме «Александр Невский», следует строгому патриархальному образцу. Во главе их стоит Александр, отец, олицетворение «чистой мужественности» («pure masculinity», Бордвелл). Он репрезентирует мужество, силу, решительность и готовность к борьбе. Все мужчины в фильме стремятся к этому «мужскому идеалу» («manly ideal», Балтер). Женщины, напротив, как и в других текстах и кино сталинской эпохи, «изображаются либо как военные, либо как материнские фигуры, т.е. сами борются за свою страну или репрезентируют "Родину", которую призваны защищать другие»69. Василиса, дочь псковского воеводы, репрезентирует в этой типологии первую группу. Она женщина-воин, персонаж типа Жанны д'Арк, которая не хочет перекладывать военные тяготы на мужчин. После смерти отца она исполняет его завещание отомстить за зверства рыцарей во Пскове. Сиротам предлагается обрести свое место в «большой семье», боевом сообществе. Василиса получает у Игната доспехи и меч (эп. 7.5) и идет на бой вслед за мужчинами. Там она находит своего будущего мужа Василия Буслая. Ольга Даниловна и Мамелфа Тимофеевна, напротив, воплощают второй женский типаж, мать. Хотя Ольга и говорит на новгородском вече о том, что купцы хотят продать русскую землю немцам (эп. 3.4)70, в остальном она является пассивной фигурой. Ее имя напоминает о «матери русской земли» — св. Ольге. За ее любовь спорят два сына-героя, они готовы умереть за нее. Фигура Мамелфы Тимофеевны, матери Василия Буслая, напротив, остается в фильме относительно бледной. Однако она занимает важную позицию в заключительной сцене, групповом портрете, где как Родина-мать благословляет счастье обеих пар.

Секуляризованное сакральное сообщество

Немецкий кинокритик Хельмут Фербер написал в 1967 г., что Эйзенштейн в «Александре Невском» «экранизировал не только средневековый сюжет, но и средневековый образ мысли»71. Фильм и в самом деле вызывает ассоциации со средневековой иконописью и фресковой живописью72. Он создает статическую картину, где каждой фигуре отведено вполне определенное место. Сообщество, воображенное в «Александре Невском», устроено иерархически, в нем обнаруживается три отделенных друг от друга уровня. На вершине стоит Александр Невский, вождь и отец. На следующей ступени — два героя-«сына», Василий и Гаврило. От них перекинут мостик к нижней ступени, народу, «большой семье», представленной ремесленником Игнатом, рыбаком и крестьянином Савкой, а также женскими персонажами Василисой и Ольгой. Сообщество отграничено «внешним врагом» — Тевтонским орденом и «внутренним врагом» в лице предателей Твердилы и Анания:

Схема 1: Структура воображаемого сообщества в «Александре Невском»

Эта модель мы-группы напоминает образ сакрального сообщества, знакомый нам по церковно-религиозному дискурсу об Александре Невском с конца XIII в. Средневековый концепт описывает «Русскую землю» как «святую», населенную избранным народом. Выражением исполненности Божьей благодатью являются святые, которых породила Русь. Посредники между общиной и Богом, они стоят между дольним и горним. Они выступают защитниками народа пред Господним престолом и одновременно присутствуют на земле в виде мощей. Этот концепт сообщества также отличается трехчастной структурой. На вершине пирамиды стоит триединый Бог. Далеко ниже его следуют святые, в жизни которых открывается верующим присутствие Бога на земле. Базисом пирамиды являются верующие, земные члены религиозного сообщества, обращающиеся в молитве к «своему» заступнику и покровителю перед Богом:

Схема 2: Структура сакрального сообщества

Будучи святым Русской православной церкви, в этой модели Александр Невский оказывается на среднем уровне. Именно здесь кроется различие между концептом сакрального сообщества и моделью сообщества в фильме Эйзенштейна и соответственно в дискурсе советского патриотизма. И в «Александре Невском» мы-группа представлена как избранный народ, вышедший на бой с сатаной и готовый умереть за это. Однако главный герой Александр больше не стоит между земной общиной и Богом. Отрицающий в групповом портрете сообщества существование христианского Бога, князь сам становился богоравной фигурой. Он воплощает идеалы сообщества, он приходит как его спаситель, выступает как отец, он присутствует в жизни героев, сыновей как недостижимый образец. Герои же занимают (прежние) позиции святых73. Они становятся новыми посредниками между «большой семьей», из которой они происходят, и «отцом», за которого они сражаются.

Если верно понимание портрета мы-группы в «Александре Невском» как отражения современной концепции сообщества 1938 г., то указанные параллели между концептом в фильме и христианским концептом коллективной идентичности Средних веков допускают еще несколько далекоидущих выводов о взаимоотношениях православия и сталинизма. В этом случае исследования о культе вождя и героев сталинской эпохи должны еще более серьезно осмыслить проблему непрерывности и параллелей, «диалектического взаимодействия» (Разлогов) православия как картины мира и образа мысли и сталинизма как политической, идеологической и художественной системы. На примере фильма «Александр Невский» можно показать, что структура утопически-фиктивного общественного порядка Советского Союза эпохи сталинизма базируется на христианско-религиозном концепте коллективной идентичности. Порядок советского общества в тридцатые годы, постулировавшийся и пропагандировавшийся в качестве идеала, отразившийся в образе «большой семьи» в романе и кино социалистического реализма, оказывается переработанным и секуляризованным переизданием христианско-религиозной картины мира. На вершине пирамиды стоит богоравный вождь Сталин, великий и неприступный. Промежуточный уровень между ним и советским народом занимают герои. Они взращены в «большой семье», служат простым гражданам примером, но никогда не смогут попасть на вершину иерархии, навсегда закрепленной за «отцом». В основании пирамидальной модели общества стоят простые люди, рабочие, крестьяне и патриоты. Сообщество советского народа, «большая семья» в целом отграничивается от представителей зла, внутренних и внешних врагов:

Схема 3: Концепт сообщества «большой советской семьи»

«Большая семья», утопическое видение советской мы-группы в конце тридцатых, отвечала модели секуляризованного сакрального сообщества. Сообщество представляется последовательно безрелигиозным, христианская вера или принадлежность к одной из христианских церквей оказываются атрибутами «другого». Однако антагонизм православного христианства и сталинизма является лишь одной стороной медали. «Александр Невский» — прекрасный пример настоящего переплетения и слияния христианско-православной традиции и новой секулярной идеологии. Кинокартина, отмеченная Сталинской премией, не только делает центральной фигурой православного святого, ее авторы постоянно обращаются к христианской традиции при создании сюжета, текста и образов. Одновременно очевидны отсылки к политической и культурной системе тридцатых годов, как, например, к культу личности Сталина, в свою очередь испытавшему сильное влияние квазирелигиозных элементов. Наконец, фильм представляет модель сообщества, без сомнения традиционную для христианского мировоззрения. Устройство мы-группы при этом не только оказывается копией прошлого, но и предвидением вечного настоящего74.

Примечания

1. Ferro М. The Fiction Film and Historical Analysis // The Historian and Film / Ed. P. Smith. Cambridge, 1976. P. 82.

2. Фильм «Александр Невский», подобный по своей иконописности произведениям Средневековья, объединяет исторически фактическое и внеисторическое типическое, возвращаясь тем самым к образцу, намеченному уже в житии святого.

3. Кларк. Советский роман. С. 9.

4. Катерина Кларк в своем исследовании о советском романе социалистического реализма показала, что большинство текстов этой группы следует определенной основополагающей фабуле (master plot). Этот факт исследовательница объясняет тем, что только роман, структура которого соответствует этой схеме, благословлялся партией как верный доктрине «социалистического реализма». Сама доктрина была производной от уже канонизированных «patristic texts» («патрологических текстов»). Труд советского писателя тем самым оказывался похожим на работу иконописца. Он постоянно должен был создавать тождественные копии уже существующего вечного прообраза. Masterplot, описанный Кларк для советского романа того времени, обнаруживается и во многих советских фильмах тридцатых годов. Это касается и «Александра Невского», литературную основу которого создал Павленко, признанный романист социалистического реализма. См.: Там же. С. 139—153, 218—222.

5. Там же. С. 22.

6. Там же. С. 15—17.

7. См.: Bordwell. Cinema of Eisenstein. P. 211. О «базовом тропе» (master trope) «большой семьи» см.: Кларк. Советский роман. С. 102—122.

8. (Эп. 3.4). См.: Эйзенштейн, Павленко. Александр Невский. Литературный сценарий. С. 163.

9. См. также: Uhlenbruch. Mythos als Subversion? S. 386. Уленбрух трактует изображение Александра не только как метафору Сталина, но и как одновременный критический комментарий советского культа личности. См. об этом гл. 9.9.

10. См. об этом: Bonnell. The Leader's Two Bodies. P. 127ff. Во время Великой Отечественной войны Сталин репрезентировал себя как генералиссимуса и высшего командующего сражениями. См.: Stölting. Charismatische Aspekte des politischen Führerkults. P. 71; Koenen G. Die großen Gesänge. Lenin, Stalin, Mao, Castro... Sozialistischer Personenkult und seine Sänger von Gorki bis Brecht — von Aragon bis Neruda Frankfurt/M., 1987. S. 84.

11. См. об этом: Gaßner, Gillen. Vom utopischen Ordnungsentwurf zur Versöhnungsideologie. S. 51. Сталин действительно «присутствовал» в качестве портрета почти во всех советских жилищах.

12. Стаханов А.Г. Рассказ о моей жизни. М., 1937. С. 48—49. «Связь Сталина с народом» демонстрирует и полотно «Незабываемая встреча» (1937) В.П. Ефанова и «Вождь, учитель, друг» (1937) Г.М. Щегаля. См.: Gaßner, Gillen. Vom utopischen Ordnungsentwurf zur Versöhnungsideologie. S. 52—53 (с ил.). О постановочных встречах Сталина с «народом» см. также: Davies. Popular Opinion in Stalin's Russia P. 149.

13. Эта легенда, например, рассказывается в фильме «Клятва» Чиаурели.

14. Павленко П.А. На востоке. М., 1927. С. 446.

15. Отец Гелии в декабре 1937 г. был обвинен в шпионаже в пользу Японии, арестован и казнен. Ее мать была арестована, после чего Гелия написала письмо Сталину. Позднее ее нашли мертвой на рабочем месте. См. об этом: Alexeyewa L., Goldberg P. The Thaw Generation. Coming of Age in the Post-Stalin Era Little Brown, 1990. P. 80ff.; King D. Stalins Retuschen. Foto- und Kunstmanipulation in der Sowjetunion. Hamburg, 1997. S. 152—153. Там же репродукции фотографий.

16. См.: Bonnell. The Leader's Two Bodies. P. 127ff. Сталин, например, приказывал советским героям-летчикам называть себя «отцом» и получал прошения от населения на имя «батюшки Сталина» — определенно пережиток царского времени. См.: Fitzpatrick. Everyday Stalinism. P. 72; Davies. Popular Opinion in Stalin's Russia P. 150, 158.

17. См.: Bulgakowa. Herr der Bilder. S. 67.

18. Davies. Popular Opinion in Stalin's Russia P. 153.

19. Bonnell. The Leader's Two Bodies. P. 132.

20. См. об этом: Spiller. Im Namen des Vaters, des Führers und Stalins. S. 9ff.

21. Film der totalitären Epoche / Hg. Bulgakowa // Kunst und Literatur. 1990. H. 5. S. 528.

22. См.: Davies. Popular Opinion in Stalin's Russia P. 151.

23. См.: Uhlenbruch. Mythos als Subversion? S. 376. Дом в Гори, где родился Сталин, в 1939 г. был окружен мраморным павильоном, а вокруг него был разбит сад. Ил.: King. Stalins Retuschen. S. 167. Свой вклад в сакрализацию Сталина внесло и почитание вождя как «творца» новой конституции. См.: Davies. Popular Opinion in Stalin's Russia P. 151.

24. Bonnell. The Leader's Two Bodies. P. 135.

25. Замечательны параллели между культом личности Ленина и почитанием православных святых. Они выражаются, например, в том, что его портреты несли во время демонстраций, в устройстве «красного уголка» в советских жилых комнатах, или, наконец, в декларировании его бессмертности — например, в словах Маяковского «Ленин и теперь живее всех живых». См. об этом гл. 7.2; Bonnell. The Leader's Two Bodies. P. 122; Abel. Icons and Soviet Art. P. 144ff.

26. Davies. Popular Opinion in Stalin's Russia P. 153.

27. Кларк полагает, что героические биографии во времена социалистического реализма могли быть лишь жизнеописанием «отцов» или «сыновей». См.: Кларк. Советский роман. С. 104.

28. Василий Буслай и Гаврило Олексич воплощают противопоставленные силы, типичные, по мнению Кларк, для master plot в романе социалистического реализма: «стихийность» и «сознательность» («spontaneity» и «consciousness»). См.: Кларк. Советский роман. С. 23—30. Сюжетное противопоставление этих фигур (и соответствующей женской пары Василисы и Ольги) выполняет у Павленко и Эйзенштейна более чем просто драматургическую функцию. Кларк возводит соревнование «стихийности» и «сознательности» в советском романе к высказыванию Ленина о диалектике исторического процесса. На историческое развитие влияет, в частности, противоположность этих двух принципов. Только при коммунизме, по Ленину, произойдет синтез этих конкурирующих сил. В этой связи оказывается интересным вопрос о возможной трактовке стремления Эйзенштейна представить своего главного героя синтезом Василия и Гаврилы (самым главным в характере Александра был для него «огонь, сдерживаемый мудростью». Эйзенштейн. Александр Невский. С. 170).

29. История двух богатырей стала в СССР любимой детской игрой прежде всего в годы Великой Отечественной войны. См. гл. 10.3.

30. См.: Кларк. Советский роман. С. 105.

31. Günther. Der Held in der totalitären Kultur. S. 70. О культе героев в СССР см. также: Sartorti R. On the Making of Heroes, Heroines, and Saints // Culture and Entertainment in Wartime Russia / Ed. Stites. P. 176—193; Sartorti R. Legende und Wirklichkeit der Sowjethelden // Osteuropa im Umbruch. Alte und neue Mythen / Hg. C. Friedrich, B. Menzel. Frankfurt/M. u.a, 1994. S. 133—144; Fitzpatrick. Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. NY; Oxford, 1999. P. 71ff. [Рус. перевод: Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история советской России в 30-е годы: Город. М., 2001. — Прим. ред.] О типе социалистического героя см.: Sozialistische Helden. Eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR / Hg. S. Satjukow, R. Gries. Berlin, 2002. О культе героев см.: Frevert. Herren und Helden.

32. См.: Clark. Soviet Novel. P. 92.

33. Самый известный пример — фигура вымышленного героя Гражданской войны Чапаева, персонажа романа Дмитрия Фурманова (1923) и фильма Сергея и Георгия Васильевых (1934). Его история после чрезвычайно популярного фильма стала не только любимой детской игрой, до сих пор в России она существует в форме многочисленных анекдотов. Сходную «карьеру» сделал в семидесятые годы главный герой телесериала «Семнадцать мгновений весны», легендарный советский шпион в форме офицера СС Штирлиц.

34. См.: Sartorti. On the Making. P. 178; Idem. Legende und Wirklichkeit der Sowjethelden. S. 135.

35. См. об этом: Koshkin M.R. «Него of the Soviet Union» // Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History. Vol. 14. Gulf Breeze, 1979. R 20—35. Впервые звания были удостоены 20 апреля 1934 г. пилоты, участвовавшие в спасении «Челюскина». В 1938 г. знаки отличия получили военные за бои на озере Хасан. До 1963 г. Звезду Героя Советского Союза получили 12 384 человека. Дважды Героям ставился памятник на месте рождения, трижды — бронзовый бюст в Москве. Сарторти указывает, что в 1987 г. Героев Советского Союза стало так много, что потребовалось два тома в 2000 страниц для биографического словаря. См.: Sartorti. Legende und Wirklichkeit der Sowjethelden. S. 136.

36. Типология Ханса Гюнтера (Günther И. Der Held in der totalitären Kultur // Agitation zum Glück / Hg. Gaßner H. Bremen. 1993. S. 72—73). Гюнтер, Сарторти и Боннел, которая называет Сталина «величайшим из всех героев» (Bonnell. The Leader's Two Bodies. R 134), отводят фигуре вождя место в типологии героев. Как символические персонажи, репрезентирующие Сталина, они оказываются качественно отличными и рассматриваются нами как отдельная группа.

37. См.: Sartorti. On the Making. P. 177; Günther. Der Held in der totalitären Kultur. S. 74. Однако с ростом числа героев, вероятно, падала их сила как образца: «Герои были ограниченным ресурсом, который может умножиться лишь с потерей ценности» (Frevert. Herren und Helden. S. 342). См. также: Sartorti. Legende und Wirklichkeit der Sowjethelden. S. 136.

38. См.: Кларк. Советский роман. С. 109.

39. См., в частности: Sartorti. Legende und Wirklichkeit der Sowjethelden. S. 135.

40. Гюнтер также подчеркивает сходство дихотомии герой—враг в культуре сталинской эпохи со структурой волшебной сказки, описанной Владимиром Проппом в монографии «Морфология волшебной сказки» (Günther. Der Feind in der totalitären Kultur. S. 95).

41. Особенно в текстах песен Родина-Русь постоянно называется «матерью». Текст кантаты см., в частности: Рогожина. Кантата. С. 13. Об образе «Матери России» см.: Hubbs. Mother Russia; Рябов О. Матушка Русь. Опыт тендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историографии. М., 2001.

42. (Эп. 7.3). См.: Эйзенштейн, Павленко. Александр Невский. Литературный сценарий. С. 172. Имплицитный здесь тезис о том, что свободный Новгород был ячейкой освободительной борьбы против монголов, критиковался как исторически неверный уже Тихомировым в дискуссии о литературном сценарии «Русь» (Тихомиров. Издевка. С. 375).

43. См., например: Эйзенштейн, Павленко. Александр Невский. Литературный сценарий. С. 155—156, 159, 162 и далее, 168—169, 172—173, 177, 181, 193, 196.

44. «Вставайте, люди русские, / На славный бой, на смертный бой! / Вставайте, люди вольные, / За нашу землю честную!» См.: Эйзенштейн, Павленко. Александр Невский. Литературный сценарий. С. 169, 173.

45. Связь с водой показывает себя, в частности, в сцене ловли рыбы в эп. 2. Близость к земле и воздуху в эп. 6, в котором можно увидеть, как члены народного отряда появляются из-под земли, чтобы затем в одном из последующих кадров сформировать на линии горизонта на фоне неба могучий поток. Огонь играет большую роль в эп. 7.4, где показывается, как Новгород вооружается на битву. Наконец, лед Чудского озера (или зима вообще) оказывается союзником русских в битве. О значении природы как мифологической системы координат см.: Clark. Soviet Novel. P. 93ff.

46. Taylor. Film Propaganda P. 90.

47. (Эп. 2.5). См.: Эйзенштейн, Павленко. Александр Невский. Литературный сценарий. С. 159.

48. См.: Там же. С. 162.

49. Длинные деревянные кресты католических монахов — символы их христианской веры — в ходе битвы превращаются в мечи (эп. 10.10).

50. См.: Кларк. Советский роман. С. 161—163. Видимо, в этом контексте следует понимать шутку в конце фильма об обмене рыцарей на мыло.

51. (Эп. 3.4). См. также: Эйзенштейн, Павленко. Александр Невский. Литературный сценарий. С. 163.

52. См.: Gaßner, Gillen. Vom utopischen Ordnungsentwurf zur Versöhnungsideologie. S. 51; Fitzpatrick. Everyday Stalinism. P. 191; Günther. Der Feind in der totalitären Kultur. S. 92.

53. Кларк подчеркивает, что враг в романе социалистического реализма или «безличен», или карикатурен (Советский роман. С. 186). В фильме «Александр Невский» шлемы рыцарей с узкими прорезями для глаз подчеркивают их «безликость». Под врага мимикрирует и Твердило. В эп. 9.1 он показан с лицом, покрытым кольчугой.

54. О рецепции фильма см. ниже (гл. 9.10).

55. Леон Балтер отмечает, что при описании Тевтонского ордена требовалось избегать существенной черты национал-социализма, а именно культа вождя, что могло быть прочитано как намек на культ личности Сталина. Balter L. Alexander Nevsky // Film Culture. 1983. Vol. 70/71. P. 44.

56. Günther. Der Feind in der totalitären Kultur. S. 92. Значение образов врага и теории заговора в сталинизме отмечает и Дитрих Байрау. См.: Beyrau D. Nationalsozialistisches Regime und Stalin-System. Ein riskanter Vergleich // Osteuropa 2000. Bd. 50. H. 6. S. 714ff.

57. См.: Stölting. Charismatische Aspekte des politischen Führerkults. S. 67.

58. Günther. Der Feind in der totalitären Kultur. S. 100. Гюнтер подчеркивает близость образов врага в «тоталитарной культуре» и представление о демонах в Средние века: «Приспешники Сатаны являются антагонистами небесной иерархии и врагами человека» (Ibid. S. 93).

59. Д. и В. Шлапентохи рассматривают Александра не только как «символ» армии: «Он и есть армия, в том смысле, что рядовые воины действуют как продолжение его тела» (Shlapentokh D., Shlapentokh V. Soviet Cinematography 1918—1991. Ideological Conflict and Social Reality. New York, 1993. P. 102). Это заключение соотносится с наблюдением Дэвис, которая подчеркивает роль Сталина как «символа нации» в советской пропаганде (Davies. Popular Opinion in Stalin's Russia P. 152). Создание «видения мифологического единства советского народа с его вождем» было одной из центральных задач советского кино тридцатых годов, подчеркивает и Николас Хюльбуш (Hülbusch N. Volk und Führer. Filmische Einheitskonstruktionen im Stalin-Film // Kulturrevolution. 1998. Bd. 37. H. 12. S. 47).

60. Gaßner, Gillen. Vom utopischen Ordnungsentwurf zur Versöhnungsideologie. S. 52.

61. См.: Эйзенштейн, Павленко. Александр Невский. Литературный сценарий. С. 179.

62. Вишневский. Эйзенштейн. С. 28.

63. См.: Повесть. С. 193.

64. См.: Goodwin. Eisenstein, Cinema, and History. P. 169.

65. Мотив трех мужчин различного возраста, репрезентирующих сообщество, известен, например, по изображениям святых волхвов или клятвы на Рютли.

66. О роли жертвы в романе социалистического реализма см.: Кларк. Советский роман. С. 155—158. О топосе жертвенной смерти в советском кино сталинской эпохи см.: Nembach. Stalins Filmpolitik. S.148ff.

67. Самые известные случаи советского культа мертвых и мучеников периода между двумя мировыми войнами: почитание павших в Февральскую революцию на Марсовом поле в Петрограде/Ленинграде или павших в Октябрьскую революцию у Кремлевской стены в Москве; культы Ленина и Кирова. Ссылки на почитание павших в Февральскую и Октябрьскую революции см., в частности: Stites. Revolutionary Dreams. P. 81—82, 113— i 114; Kämpfer F. Vom Massengrab zum Heroenhügel. Akkulturationsfunktionen sowjetischer Kriegsdenkmäler // Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne / Hg. R. Koselleck, M. Jeismann. München, 1994. S. 327—349, особ. S. 330; Tumarkin N. The Living and the Dead. The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia New York, 1994. P. 126. (Кемпфер и Тумаркин прежде всего занимаются советской культурой памяти о Великой Отечественной войне.) О культе Ленина см., в частности: Тумаркин Н. Ленин жив! СПб., 1999; Ennker. Die Anfänge.

68. Текст кантаты см., в частности: Рогожина. Кантата. С. 18.

69. Sartorti. On the Making. P. 184.

70. «Русскую землю на товар меняешь?» См.: Эйзенштейн, Павленко. Александр Невский. Литературный сценарий. С. 163.

71. Färber. Eisensteins spekulative Abstraktionen.

72. При описании системы персонажей «Александра Невского» автору очень помог ценный и вдохновляющий разговор с Наумом Клейманом 16 декабря 1999 г. См. также: Кино тоталитарной эпохи // Искусство кино. 1990. № 2. С. 112 и далее. Близость к иконописи подчеркивает и Бордвелл (Bordwell. Cinema of Eisenstein. P. 214). Значение иконостаса как прообраза изображения сообщества и его устройства в тоталитарном советском искусстве в общем рассматривает Бломквист (Blomqvist. Some Utopian Elements in Stalinist Art. P. 299).

73. Сарторти указывает на то, что нарративный образец советского повествования о герое во многих пунктах соответствует композиции жития. Например, воспитание будущего героя в партийном духе, фокусирование рассказа на одном поступке, сознательной смерти за идею, смешение биографических деталей с типическими элементами и т.д. Героям в СССР также гарантировалось бессмертие в памяти потомков (Sartorti. On the Making. P. 179ff.).

74. На образы «остановки истории» или «вечного настоящего» как топосы самоописания тоталитарного режима обратил внимание еще Джордж Оруэлл. См.: Ассман. Культурная память. С. 80.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |